掲載日:2025/10/17

目次

1.健康寿命と資産寿命とは?意味と重要性

2.健康寿命を延ばすための習慣

3.健康寿命と資産寿命の関係|両方を延ばすための考え方

4.シミュレーションで未来を見える化

5.まとめ:健康とお金の両立が人生100年時代の鍵

健康寿命と資産寿命とは?意味と重要性

健康寿命とは

健康寿命とは、「健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる期間」のことです。平均寿命が延びる中で、健康寿命との差が注目されています。自立した生活が可能な期間が長ければ、介護や医療に依存する時間が短くなり、生活の質が向上します。健康寿命を延ばすことは、個人の幸福だけでなく、社会保障費の抑制にもつながります。厚生労働省の統計によれば、平均寿命と健康寿命の差は男性で約9年、女性で約12年とされており、この差を縮めることが社会的にも重要な課題となっています。

出所:厚生労働省「e-ヘルスネット 平均寿命と健康寿命」

資産寿命とは

資産寿命とは、「保有する資産が、生きていく期間中に尽きるまでの年数」のことです。退職後の収入が限られる中で、年金や貯蓄、投資などを活用しながら、生活費や医療費、介護費などをまかなう必要があります。資産が尽きる前に人生が終わるのが理想ですが、逆に資産が先に尽きてしまうと、生活に不安が生じます。資産寿命を延ばすためには、現役時代からの計画的な資産形成が欠かせません。特に、長寿化が進む現代では、退職後の生活が20年から30年に及ぶこともあり、資産寿命の重要性はますます高まっています。

なぜ両方を意識することが人生100年時代で重要なのか

健康寿命と資産寿命は、互いに深く関わり合っています。健康であれば、医療費や介護費の負担を抑えることができ、その分、資産を長く保つことが可能になります。一方で、資産に余裕があれば、健康維持のためのサービスや予防医療に積極的に取り組むことができ、結果として健康寿命の延伸にもつながります。

このように、健康と資産は一方通行ではなく、相互に支え合う関係です。両方を意識することで、長寿社会において安心して自分らしい人生を設計することができます。

さらに、健康と資産の両面を整えることで、将来の選択肢が広がります。たとえば、趣味を深めたり、学び直しに挑戦したり、地域活動に参加したりと、年齢を重ねても自分らしいチャレンジがしやすくなります。また、予防医療やリハビリ、メンタルケアなどにも前向きに取り組むことができ、心身ともに充実した日々を送ることができるでしょう。

健康と資産の両立は、単なる備えではなく、未来を前向きに生きるための「投資」です。今の暮らしの中でできることから始めることで、長寿を楽しむ土台が築かれていきます。

健康寿命を延ばすための習慣

毎日の食事と運動で体を守る

健康寿命を延ばすためには、日々の生活習慣が重要です。バランスの取れた食事、適度な運動、十分な睡眠は、生活習慣病の予防に直結します。特に中高年以降は、筋力の維持が重要です。ウォーキングや軽い筋トレを習慣化することで、転倒や寝たきりのリスクを減らすことができます。食事は、健康を支える基本のひとつです。野菜や魚、発酵食品などを中心としたメニューは、栄養バランスの面でも優れており、生活習慣病の予防に役立つとされています。ただ「何を食べるか」だけでなく、「どのように食べるか」も大切です。たとえば、食事の時間や回数、よく噛んで食べる習慣など、日々の食べ方の積み重ねが、体の調子を整える土台になります。運動については、週に150分以上の中強度の運動が推奨されており、筋力だけでなく心肺機能の維持にも効果があります。

定期検診と予防医療で病気リスクを減らす

病気は早期発見と早期治療が肝心です。定期的な健康診断やがん検診を受けることで、重症化を防ぎ、医療費の負担も軽減できます。最近では、自治体や保険会社が提供する健康ポイント制度など、予防医療を促進する仕組みも増えています。たとえば、健診を受けることでポイントが貯まり、地域通貨や商品券と交換できる制度などが導入されている地域もあります。こうした制度を活用することで、健康管理がより身近なものとなり、継続的な予防医療への意識が高まります。

心の健康も長寿のカギ|ストレス対策と社会参加

心の健康も、健康寿命に大きく影響します。孤独やストレスは、認知症やうつ病のリスクを高める要因です。趣味やボランティア、地域活動などに参加することで、社会とのつながりを持ち、心の安定を保つことができます。人との交流は、脳の活性化にもつながります。高齢者が社会とつながりを持つことは、精神的な充足感を得るだけでなく、認知機能の維持にも効果があります。最近では、オンラインでの交流も増えており、デジタル機器を活用した学習や趣味活動も、心の健康を保つ手段として注目されています。

健康寿命と資産寿命の関係|両方を延ばすための考え方

介護費・医療費が家計に与えるインパクト

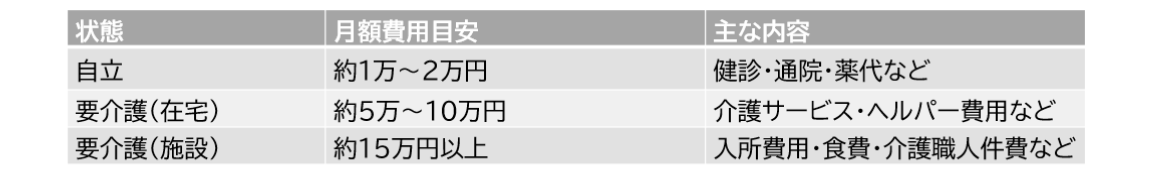

要介護状態になると、介護サービスの利用料や施設費用が発生します。公的介護保険で一部は補助されますが、自己負担も大きく、長期化すれば資産を圧迫します。医療費も高額療養費制度などで一定の支援はありますが、慢性疾患や入院が続くと負担は増します。たとえば、糖尿病や高血圧などの慢性疾患は、長期的な通院や薬代が必要となり、年間で数十万円の支出となることもあります。これらの費用を見越して、資産計画を立てることが重要です。

▼介護状態別の月額費用と支出内容の目安

「健康」と「資産運用」を同時に考える方法

人生100年時代を安心して過ごすためには、健康とお金の両方に目を向けることが欠かせません。どちらか一方だけでは、長い人生を支えるには不十分です。だからこそ、「健康」と「資産運用」を並行して考えることが大切です。

これらは、どちらも一朝一夕で成果が出るものではありません。健康も資産も、日々の積み重ねによって育まれるものです。だからこそ、できるだけ早く取り組み始めること、そして無理なく長く続けることが、将来の安心につながります。

健康を維持するための生活習慣や、資産を育てるための運用は、どちらも継続が鍵です。途中でやめてしまえば、せっかくの努力が十分に活かされません。日々の暮らしの中で、少しずつでも意識を持ち続けることが、人生100年時代を前向きに生きるための土台になります。

「いつかやろう」ではなく、「今からできることを始める」。その一歩が、未来の自分を支える力になります。

シミュレーションで未来を見える化

健康寿命を意識したライフプランの作り方

健康寿命が短くなると、介護や医療に頼る時間が長くなります。その分、治療費や介護サービスの費用がかさみ、資産寿命が短くなります。つまり、健康寿命が長いほど、医療や介護にかかるお金を抑えられ、資産を長く持たせることができるのです。

資産形成プラス内にて提供するシミュレーションツール『しさんのしさん』では、収入・支出の見通しに加え、住宅購入や教育費、医療費などのライフイベントも考慮しながら、資産の推移をグラフで確認できます。

健康寿命を意識することで、医療費の増加や介護リスクを見越した資金計画が可能になります。漠然とした不安を「見える化」することで、今からできる準備が明確になり、安心感につながります。まずは、自分の生活スタイルと健康状態を振り返り、未来に備える一歩を踏み出してみませんか?

→しさんのしさんのご利用はこちら

まとめ:健康とお金の両立が人生100年時代の鍵

人生100年時代を安心して生きるためには、健康寿命と資産寿命の両方を意識することが欠かせません。日々の生活習慣を見直し、予防医療や社会参加を通じて健康を守ること。そして、iDeCoやNISAなどの制度を活用しながら、資産を計画的に育てていくこと。この両輪がそろってこそ、長寿を楽しむ人生設計が可能になります。

資産形成プラスでは、健康と資産の両立を支援する情報を今後も発信していきます。まずは、自分のライフスタイルを振り返り、できることから始めてみませんか。

関連コラム

→「資産寿命とは?老後資金を長持ちさせるための基本と計算方法」(掲載日:2025/10/15)

関連コラム

もっと見る